Métro de New York: la détérioration de l’expérience voyageurs inquiète

Nous passons une grande partie de nos vies dans les transports, les métros, les bus. A Paris, la ligne 14 et son prolongement ont tout changé. Dans le RER, tout ne fonctionne pas bien. Mais à NYC, c’est pire.

New York, l’éternelle Big Apple, fait face à une atmosphère pesante et dégradée, rappelant par moments Gotham City. Depuis la pandémie de Covid-19, la ville semble moins prospère, plus dangereuse et plus sale qu’avant. Les visiteurs étrangers sont frappés par l’inflation galopante et la présence accrue de sans-abri, migrants et malades mentaux. Ces problèmes sont au cœur des tensions sociales et ont contribué à la montée des idées populistes incarnées par Donald Trump.

Le maire Eric Adams, un ancien policier démocrate, est confronté à de nombreux défis, y compris des accusations de corruption. En parallèle, des crimes violents ébranlent la ville, comme l’assassinat d’un dirigeant de United Healthcare. Au centre de ces difficultés : le métro, devenu le symbole des maux new-yorkais.

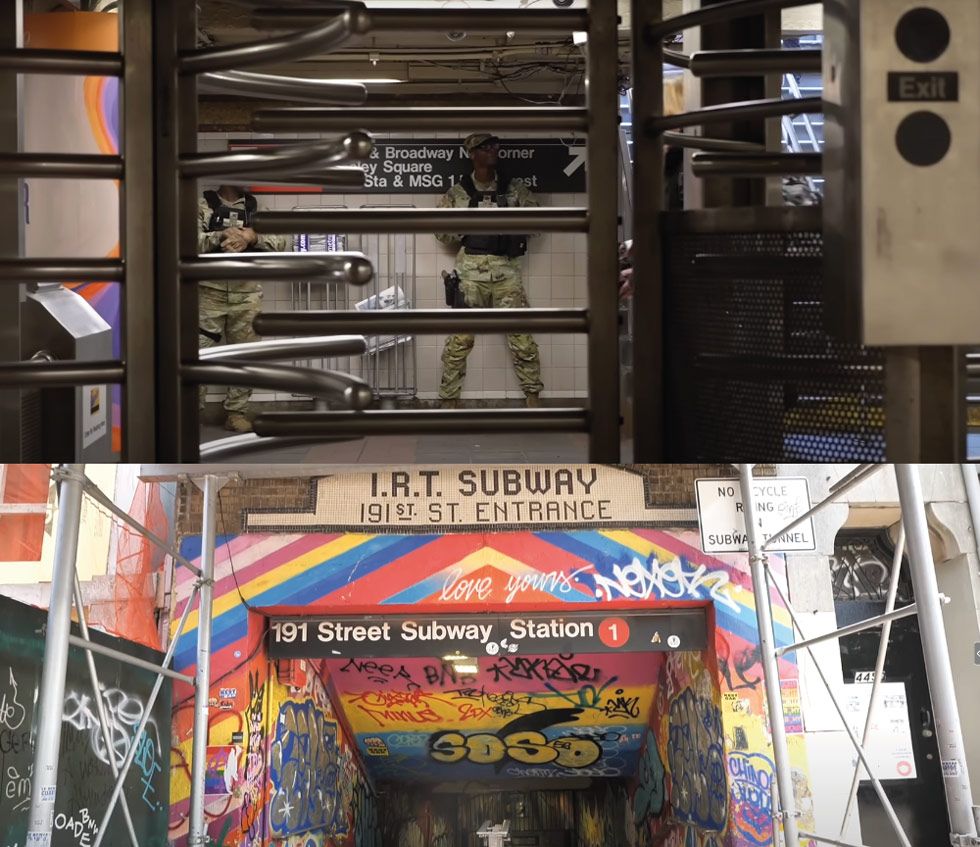

Le métro new-yorkais : un lieu d’insécurité croissante

Le métro de New York est aujourd’hui perçu comme un espace à haut risque. Les agressions violentes y sont en hausse : depuis 2019, les attaques criminelles ont augmenté de 55 %, et les meurtres sont passés de trois à dix par an. De nombreuses vidéos virales renforcent ce sentiment d’insécurité, comme celle d’un homme projeté sur les rails à la Saint-Sylvestre. D’autres drames, comme celui d’une femme SDF brûlée vive dans un train par un sans-papiers drogué, choquent l’opinion publique.

Bien que les autorités, comme Janno Lieber, directeur du métro, soulignent une baisse générale de la criminalité depuis 2019 (-12,5 %), les faits médiatisés entretiennent une perception d’insécurité. En réponse, les Guardian Angels, des milices citoyennes créées dans les années 1970, ont repris du service. Leur fondateur, Curtis Sliwa, critique la gestion municipale, notamment l’aide accordée aux migrants au détriment des sans-abri américains.

Le métro, autrefois considéré comme le cœur battant de la ville, symbolise désormais ses échecs. Les passagers, autrefois habitués au brouhaha incessant des wagons, circulent désormais avec appréhension. Chaque incident alimente un climat de peur qui mine l’image de ce réseau pourtant légendaire.

L’effet «Daniel Penny» : une société divisée

Le climat d’insécurité a été exacerbé par l’« effet Daniel Penny ». En 2023, cet ancien marine avait étranglé à mort Jordan Neely, un sans-abri afro-américain malade mental, dans le métro. Ce drame, perçu par certains comme un parallèle au meurtre de George Floyd, a divisé : Daniel Penny fut acquitté et est devenu un héros pour les républicains. Depuis, les passagers sont réticents à intervenir lors d’incidents, craignant des poursuites judiciaires.

Cette paralysie sociale contribue à la baisse de fréquentation du métro. En semaine, l’utilisation des transports en commun reste inférieure de 20 % à son niveau d’avant la pandémie, malgré les efforts des autorités pour encourager leur usage.

L’affaire Penny, emblématique des fractures culturelles de la ville, a révélé un paradoxe : une société déchirée entre un désir d’ordre et une crainte croissante de prendre des initiatives. Ce blocage exacerbe les problèmes d’un système de transport déjà fragilisé.

Une tentative de solution : le péage urbain

Pour lutter contre les embouteillages et financer les transports, New York a instauré un péage urbain au sud de Central Park dès janvier 2025. Ce tarif de 9 dollars aux heures de pointe suscite des controverses, surtout parmi les non-résidents de Manhattan. Cependant, il pourrait rapporter jusqu’à 1 milliard de dollars par an dès 2031, contribuant à un plan d’investissement de 68 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures de transport.

Malgré les critiques, le péage présente des avantages, notamment une réduction des embouteillages, de la pollution et des délais pour les véhicules d’urgence. New York reste parmi les villes les plus congestionnées au monde, avec 102 heures perdues par an dans le trafic.

L’initiative est également perçue comme une tentative d’inciter les habitants à privilégier les transports en commun. Bien qu’encore timide, cette mesure pourrait amorcer un changement d’habitudes sur le long terme, tout en fournissant les fonds nécessaires à la rénovation d’un réseau vieillissant.

Face à ces multiples crises, New York tente de retrouver son équilibre. Cependant, les tensions sociales, les problèmes de sécurité et les défis économiques persistent. Le métro reste un symbole des difficultés actuelles, mais aussi un terrain d’expérimentation pour des solutions potentielles. Malgré tout, l’espoir subsiste. La résilience de New York, ancrée dans son histoire, pourrait permettre à la ville de surmonter ces défis.

Quelques chiffres

• 55 % : Augmentation des agressions criminelles dans le métro depuis 2019.

• 10 meurtres : Nombre de meurtres dans le métro en 2024, contre 3 en 2019.

• 25 personnes : Nombre de personnes poussées sur les voies en 2024 (environ une fois toutes les deux semaines), contre 20 en 2019.

• 45 ans : Âge du programmateur musical projeté sur les rails le soir de la Saint-Sylvestre.

• 57 ans : Âge de la femme SDF brûlée vive dans un train de Brooklyn.

• 20 % : Diminution de la fréquentation du métro en semaine par rapport à avant la pandémie.

• 9 dollars (8,70 euros) : Montant du péage urbain pour pénétrer dans Manhattan aux heures de pointe.

• 102 heures : Temps annuel perdu par les conducteurs dans les embouteillages à New York, selon le classement 2024 d’Inrix.

• 500 millions de dollars : Revenus annuels attendus du péage urbain à son début.

• 1 milliard de dollars : Revenus annuels attendus à partir de 2031 lorsque le péage sera fixé à 15 dollars.

• 15 milliards de dollars : Montant d’emprunts envisagés grâce aux revenus du péage urbain.

• 68 milliards de dollars : Budget prévu pour le plan d’investissement dans les transports pour la période 2025-2029.